2 Überblick über die Planungsregion

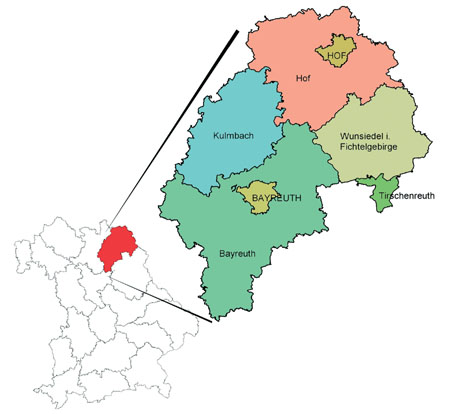

Die Region Oberfranken-Ost (Abb. 1) liegt im Nordosten Bayerns und umfasst im Regierungsbezirk Oberfranken (Abb. 2) die kreisfreien Städte Bayreuth und Hof, die Landkreise Bayreuth, Hof, Kulmbach und Wunsiedel i. Fichtelgebirge sowie im Regierungsbezirk Oberpfalz einen Teil des Landkreises Tirschenreuth. Im Norden grenzt die Region an die Bundesländer Sachsen und Thüringen und innerhalb Bayerns an die Region Oberfranken-West, sowie an die Regierungsbezirke Mittelfranken und die Oberpfalz an. Auf einer Fläche von 3.615 km² leben 507.913 Einwohner (31.12.2000; 140 Einwohner/km²). Die Bevölkerungsdichte liegt damit unter dem Landesdurchschnitt (171,3 Einwohner/km²) und noch unter dem Wert der Region Oberfranken-West (164 Einwohner/km²).

|

Abb. 1: Lage und Gliederung der Region Oberfranken-Ost

|

Abb. 2: Der Regierungsbezirk Oberfranken

Die Region Oberfranken-Ost ist Teil eines der interessantesten und vielfältigsten Regierungsbezirke in Bayern. Wie kaum eine andere Region lebt sie vom Gegensatz einer bundesweit überdurchschnittlich hohen Industriedichte und einem hohen landschaftlichen Potenzial, geprägt von Frankenwald, Fichtelgebirge, dem Obermainischen Hügelland und der Fränkischen Alb.

Das Spektrum der landschaftlichen Vielfalt reicht von den montan geprägten Mittelgebirgslagen mit den großen zusammenhängenden Waldflächen im Fichtelgebirge und Frankenwald über die Karst- und Felslandschaft der Frankenalb zu dem lieblichen, klimatisch begünstigten Obermainischen Hügelland mit den Städten Kulmbach und Bayreuth. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der außerordentlich reichen Ausstattung an Lebensräumen seltener und gefährdeter Arten wieder. Hier sind wiederum die wenig gestörten Waldgebiete mit andernorts bereits ausgestorbenen Tierarten wie dem Luchs oder dem Auerhuhn, die Moore, die Berg- und Feuchtwiesen der Mittelgebirge, die Trockenlebensräume des Muschelkalkzuges und der Frankenalb oder Sonderstandorte wie z.B. Serpentin- und Diabasfelsen der Münchberger Hochfläche und des Bayerischen Vogtlandes beispielhaft zu nennen.

Der historische Reichtum und die kulturelle Vielfalt der Region Oberfranken-Ost wird durch die Markgräfliche Geschichte geprägt und unterscheidet sich darin von dem ehemaligen Fürstbistum Bamberg in Oberfranken-West. Kulturhistorisch bedeutsame Objekte wie die Plassenburg oder Schloss Steinenhausen in Kulmbach, das Alte Schloss oder der Rokoko-Hofgarten Eremitage in Bayreuth und der Felsengarten Sanspareil in Wonsees sind bis weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt.

Neben beeindruckenden Bauwerken, Parks und Gärten prägen vielerorts noch historische Flurformen, alte Wegebeziehungen oder ehemalige Landnutzungsformen die Eigenart der Kulturlandschaft. Hierzu zählen z.B. die Hutewälder, Wacholderheiden und Trockenrasen als Reste der Weidewirtschaft, die Ackerterrassen oder Heckenlandschaften, die eine ehemals kleinteilige, der Topographie angepasste landwirtschaftliche Nutzung in Hanglagen dokumentieren oder die Spuren des Bergbaus und der Flößerei in Frankenwald und Fichtelgebirge.

Vier Naturparke (Frankenwald, Fichtelgebirge, Steinwald, Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst) und eine Reihe von Landschaftsschutzgebieten zeugen vom reichhaltigen kulturlandschaftlichen Erbe dieser Region und ihrer Bedeutung als Erholungsgebiet.

Seit der Wiedervereinigung gilt Oberfranken-Ost wieder als Herzstück in der Mitte Europas. Die zwei kreisfreien Städte mit ihren unterschiedlichen Charakteren bilden als wichtige Impulsgeber die Zentren der Region. Die Stadt Bayreuth mit dem Sitz der Bezirksregierung, im südöstlichen Teil des Regierungsbezirks, war neben der "Wagnerstadt" in der Vergangenheit mehr eine Stadt der Behörden. Sie hat jetzt, auch durch die Universität Bayreuth, zu einer zukunftsfähigen Mischung von Industrie- und Dienstleistungsbereichen gefunden. Die Stadt Hof im Nordosten, zwischen den Naturparken Fichtelgebirge und Frankenwald gelegen, besitzt eine bedeutende Textil- und Bekleidungsindustrie. In Oberfranken-Ost ist die Industrie nach wie vor die Haupterwerbsquelle für die Bevölkerung. Viele Städte und Gemeinden bemühen sich zunehmend, durch ein immer breiteres Angebot an Fremdenverkehrseinrichtungen, den Besuchern einen erholsamen Aufenthalt zu bieten. Traditionsreiche Heilbäder wie Bad Steben im Frankenwald, Bad Alexandersbad oder Bad Berneck im Fichtelgebirge, die Oberfrankentherme in Obernsees, die Lohengrintherme in Bayreuth, Wintersportzentren wie Bischofsgrün und Warmensteinach oder Pottenstein mit Kletterfelsen, Sommerrodelbahn und Naturbad seien hier nur beispielhaft genannt.

Die deutsche Wiedervereinigung und die Öffnung Mittel- und Osteuropas haben die Qualität des Standortes Oberfranken-Ost grundsätzlich verbessert, auch wenn sich die Region nach wie vor mit den Problemen einer Grenzregion konfrontiert sieht: Im Standortwettbewerb mit Thüringen und Sachsen spielen das ungünstige Fördergefälle, im Wettbewerb mit der benachbarten Tschechischen Republik die dort niedrigeren Arbeitskosten eine wichtige Rolle. Dies betrifft auch die Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiete, die sich seit 1990 einer neuen Konkurrenzsituation mit attraktiven Erholungslandschaften in den neuen Bundesländern (z.B. Erzgebirge, Thüringer Wald, Sächsische Schweiz) oder in Tschechien (z.B. Karlsbad, Pilsen, Prag, Böhmer Wald) stellen müssen.

Der Strukturwandel und die historische Kulturlandschaft der Region haben beide Konsequenzen für die regionalen Funktionen und Entwicklungen und finden somit ihren Niederschlag in Zielsetzungen, Maßnahmenvorschlägen und im Einsatz von Sicherungsinstrumenten des Landschaftsentwicklungskonzeptes.

Mehr als die Hälfte der Region Oberfranken-Ost wird von ländlichen Teilräumen eingenommen, deren Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, einen kleineren Flächenanteil haben gem. Regionalplan der Region Oberfranken-Ost 1987 die allgemeinen ländlichen Räume. Die Siedlungsstruktur ist polizentrisch. Die Siedlungs- und Versorgungsschwerpunkte sind relativ gleichmäßig über den Raum verteilt. Als Oberzentren sind Bayreuth und Hof, als mögliche Oberzentren Kulmbach, Wunsiedel und Marktredwitz ausgewiesen. Vier Mittelzentren (Münchberg, Naila, Pegnitz, Selb), drei mögliche Mittelzentren (Helmbrechts, Hollfeld, Rehau) und eine Vielzahl von Unter- und Kleinzentren vervollständigen das dichte zentralörtliche System. Die Oberzentren und möglichen Oberzentren sind von Stadt- und Umlandbereichen im ländlichen Raum umgeben, die von erhöhter Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung gekennzeichnet sind.

Der Aus- und Neubau der überregionalen Verkehrswege trägt zu einer weiteren Verbesserung der Standortfaktoren der Region bei. Mit der Verwirklichung der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“, dem Ausbau der BAB A 9 und dem Neubau der BAB A 93 Marktredwitz-Hof wurde und wird Oberfranken-Ost in das großräumige Verkehrsnetz eingebunden. Zugleich führt die Infrastrukturentwicklung zusammen mit einer zunehmenden Siedlungs- und gewerblichen Bautätigkeit entlang der Hauptentwicklungsachsen auch zu erhöhten Konflikten mit den Schutzgütern von Natur und Landschaft sowie mancherorts zu Zielkonflikten mit der naturbezogenen Erholung.

Handlungsschwerpunkte für die Förderung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung sind in der Region 5:

-

Die Entflechtung von Zielkonflikten in Gebieten, in denen sich Hauptentwicklungsachsen, schützenswerte Naturgüter oder Gebiete mit besonderer Erholungseignung oder besonderen Landschaftsbildqualitäten überlagern, wie dies z.B. im Fichtelgebirge oder in den Stadt- und Umlandbereichen von Bayreuth, Kulmbach und Hof der Fall ist.

-

Gebiete mit intensiver Landwirtschaft im Umfeld von empfindlichen und bedeutsamen Schutzgütern, wie dem Grundwasser, wertvollen Lebensräumen schützenswerter Tiere und Pflanzen oder historisch bedeutsamen Kulturlandschaften, wie z.B. auf einigen Hochflächen der Frankenalb, entlang des Muschelkalkzuges im Obermainischen Hügelland, im Einzugsbereich der Südlichen Regnitz im Bayerischen Vogtland, in Teilbereichen der Selb-Wunsiedler Hochfläche oder auf der Bad Stebener Rodungsinsel.

-

Landschaftsräume mit Grenzertragsstandorten und hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und das Landschaftserleben, aus denen sich die Landwirtschaft zunehmend zurückzieht und die in Folge aufgeforstet werden oder durch mangelnde Pflege verbrachen und bewalden. Beispiele hierfür sind die ehemals beweideten Trockenlebensräume der Frankenalb und des Obermainischen Hügellandes oder die mageren Berg- und Feuchtwiesen der Mittelgebirgslagen.

-

Die Entflechtung von Zielkonflikten in Gebieten mit störungsempfindlichen Artvorkommen und intensiver Erholungsnutzung, wie dies v. a. im Fichtelgebirge oder vereinzelt in der Frankenalb und dem Frankenwald der Fall ist.

- Die Verminderung der Luftschadstoffdepositionen in den Waldbereichen, die trotz aller bislang erzielten Erfolge noch immer das für eine langfristige Umweltvorsorge tolerierbare Maß (critical loads) übersteigen. Die Handlungsmöglichkeiten auf der regionalen Ebene sind hierbei jedoch begrenzt und können nur flankierend zu landesweiten, nationalen und internationalen Maßnahmen wirksam werden.

Stand der Regionalplanung

Für die Region existiert ein Regionalplan vom 1. September 1987. In den letzten Jahren haben sich folgende Änderungen ergeben (genannt ist jeweils das Datum des Inkrafttretens):

Erste Änderung: Grenzöffnung: Grenzlandfortschreibung, Fortschreibung und Aktualisierung aller Kapitel vom 16. März 1995.

Zweite Änderung: Entwicklungsachsen/Kleinzentren/Siedlungswesen (A IV, A V, Ziel A V 1-2.1.3, B II) vom 1. Januar 2000.

Dritte Änderung: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windenergieanlagen vom 1. Oktober 1999.

Vierte Änderung: Energieversorgung (B X) vom 1. November 2001.

Fünfte Änderung: Bodenschätze (B IV 3.1); Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Sechste Änderung: Natur und Landschaft (B I); Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Siebte Änderung: Wasserwirtschaft (B XI); Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Achte Änderung: Redaktionelle Änderung für den Neudruck des Regionalplanes vom 1. März 2001.

Neunte Änderung: Windkraftanlagen; Neuabgrenzung des Vorbehaltsgebietes Nr. 7 für Windenergieanlagen (Oberkotzau) vom 1. März 2001.

Zehnte Änderung: Ziviler Luftverkehr (B IX 6.1); Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Elfte Änderung: Windkraftanlagen; Herausnahme des Vorranggebietes Nr. 2 für Windenergieanlagen (Stammbach); Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Zwölfte Änderung: Wasserwirtschaft – Hochwasserschutz; Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

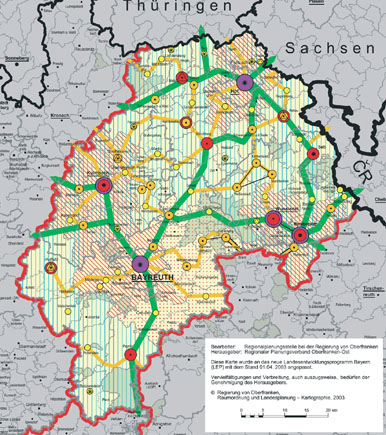

In

der derzeit gültigen Fassung des Regionalplanes wird die Raumstruktur

laut Abbildung 3 wiedergegeben (Stand 01.04.2003):

|

|

Abb. 3: Raumstruktur