3.8 Aktuelle und geplante Nutzungen und Funktionen (Karte 2.1, 2.2a und 2.2b)

3.8.1 Beschreibung

Siedlung (Karte 2.1)

Die Einwohnerdichte der Region betrug am 31.12.2000 140 Einwohner/km², was unter dem Durchschnitt in Oberfranken (154 Einwohner/km²) und weit unter dem bayernweiten Durchschnitt von 171,3 Einwohnern/km² liegt. Oberfranken liegt nach der Oberpfalz und Niederbayern an dritter Stelle der am dünnsten besiedelten Regierungsbezirke Bayerns.

Die am dichtesten besiedelten Räume der Region sind die Stadt Bayreuth mit 1.263 Einwohner/km² und die Stadt Hof mit 875 Einwohner/km². Die Landkreise differieren zwischen 141 Einwohner/km² in Wunsiedel im Fichtelgebirge und 85,7 Einwohner/km² im Landkreis Bayreuth. Dazwischen liegen die Landkreise Hof und Kulmbach mit 122 bzw. 120 Einwohnern je km².

Die Einwohnerzahl der Region ist mit Ausnahme eines Zeitraums nach der Grenzöffnung seit 1970 rückläufig. Gemäß eines Berichtes des StMWVT von 1999 hat dabei die Zahl der Einwohner Oberfrankens im Zeitraum von 1988 bis 1998 mit 7,2% im Landesvergleich unterdurchschnittlich zugenommen. Vor allem in den Jahren 1990 bis 1992 wurde die positive bayerische Bevölkerungsentwicklung deutlich unterschritten. Kurzfristig stagnierte die Bevölkerungszahl in Oberfranken von 1997 bis 1998. Bedeutsam ist, dass der überdurchschnittliche positive Wanderungssaldo vom negativen Saldo der natürlichen Entwicklung fast vollständig kompensiert wurde (StMWVT 1999).

Siedlungsstruktur (Karte 2.1)

Die größeren Städte Naila, Hof, Münchberg, Selb, Kulmbach, Wunsiedel, Marktredwitz, Bayreuth und Pegnitz liegen über die gesamte Region verstreut, zumeist in den Talauen der Flüsse Saale, Selbitz, Röslau, Roter Main und Pegnitz. Von einer Zentrierung der Siedlungsbereiche kann somit nicht gesprochen werden. Eine gewisse Konzentration von Gewerbegebieten besteht um die Städte Hof, Kulmbach und Bayreuth sowie die Städte Rehau, Schwarzenbach a. d. Saale, Selb und Marktredwitz, vor allem entlang bedeutsamer Verkehrsachsen.

Die Region Oberfranken-Ost ist von der Vergangenheit bis zum heutigen Tag seit jeher stark industriell geprägt. Sie besitzt zur Zeit eine für die Bundesrepublik überdurchschnittlich hohe Industriedichte. Dabei zählen das verarbeitende Gewerbe (z.B. u.a. Textilverarbeitung, Porzellanherstellung, Metall- und Gesteinsverarbeit-ung), der Dienstleistungssektor und der Handel zu den bedeutenden Arbeitgebern der Region.

Eine ursprüngliche ländliche Siedlungsstruktur ist nur auf der Hochfläche der Alb sowie in Teilen des Obermainischen Hügellandes, des Frankenwaldes (Rodungsdörfer) und der Selb-Wunsiedler Hochfläche noch erhalten. Hier herrschen landwirtschaftlich geprägte und gewachsene Dörfer, teilweise ohne Neubau- oder Gewerbegebiete vor.

Lage und Verteilung der Gewerbegebiete (Karte 2.1)

In den letzten Jahren entstanden vor allem an den Anschlussstellen der BAB A9 und BAB A93, der großen Nord-Süd-Verbindungen, und entlang wichtiger Bundesstraßen großflächige Gewerbegebiete, wie die Beispiele Hof-Haid (in Planung), Berg, Sellanger, Selb, Thierstein, Höchstädt b. Thiersheim, Thiersheim Himmelkron, Marktredwitz, Bindlach, und Pegnitz (von Nord nach Süd), zeigen. Historisch gewachsen dagegen sind die Industriegebiete älteren Datums der Städte Hof (Textilindustrie), Selb (Porzellanindustrie) und Marktredwitz im nordöstlichen Teil der Region.

Landwirtschaft (Karte 2.1)

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Region betrug 2001 175.670 ha. Damit nimmt der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche an der Gesamtfläche ca. 50 % ein (Regierung von Oberfranken 2002, hier: Bodenfläche nach Nutzungsarten, 1997).

Von der in der Karte 2.1 „Flächennutzung“ dargestellten landwirtschaftlichen Nutzfläche sind 36,5 % als überwiegende Ackernutzung, 24,2 % als überwiegende Grünlandnutzung und 39,3 % als überwiegende Mischnutzung (Grünland und Acker) klassifiziert worden (siehe dazu auch Kapitel 2.1 „Ableitung der Nutzungseinteilung aus der Satellitenbildinterpretation“ im Methodikband).

Charakteristisch für die Region 5 ist eine sehr starke Durchmischung der landwirtschaftlichen Nutzungen. Eine Ursache hierfür ist, dass die historische Kulturlandschaft relief- und standortbedingt auch heute noch in weiten Teilen sehr kleingliedrig genutzt wird. Unterstrichen wird dies zusätzlich durch die Tatsache, dass in der Nutzungstypenkarte fast 40 % der landwirtschaftlichen Nutzung als Mischnutzung dargestellt ist.

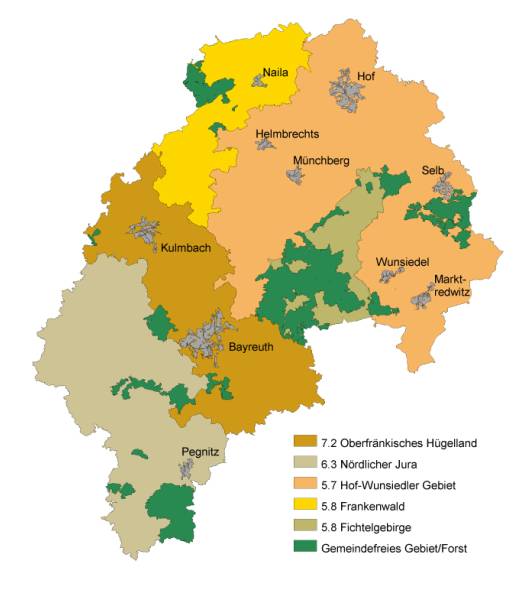

Die natürlichen Gegebenheiten (Klima und Boden) und die landwirtschaftlichen Standortverhältnisse sind in der Region sehr unterschiedlich. Abbildung 6 zeigt die landwirtschaftlichen Erzeugungsgebiete (LW EZG) laut Landwirtschaftlicher Standortkartierung 1984 (früher Agrarleitplan). Gute Ertragsvoraussetzungen sind danach z.B. im Oberfränkischen Hügelland anzutreffen. Ungünstige Standorte für die Landbewirtschaftung befinden sich im Frankenwald und im Fichtelgebirge. Die durchschnittliche Ertragsklasse der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen liegt nach Einschätzung durch die Landwirtschaftliche Standortkartierung (1984) (früher: Agrarleitplan) in den meisten Gemeinden erheblich unter dem bayerischen Durchschnitt.

Schwerpunkte der Grünlandnutzung liegen in den Bereichen Ahorntal, Hummelgau, westlich von Creußen sowie im Truppachtal bei Obernsees (Landwirtschaftliches Erzeugungsgebiet (= LW EZG) 6.3 Nördlicher Jura), im Rotmain- und Weißmaintal mit seinem Einzugsgebiet zwischen Himmelkron und Bindlach (LW EZG 7.2 Oberfränkisches Hügelland). Weitere kleinflächige, für die Region 5 charakteristische Grünlandbereiche, sind die Rodungsinseln im Fichtelgebirge (LW EZG 5.8 Fichtelgebirge) und die Wiesentäler im Frankenwald (LW EZG 5.8 Frankenwald).

|

Abb. 6: Landwirtschaftliche Erzeugungsgebiete (LW EZG) laut Landwirtschaftlicher Standortkartierung (1984) (früher Agrarleitplan)

Schwerpunkte der reinen Ackernutzung sind die Hochflächen der Nördlichen Frankenalb zwischen Aufseß und Wonsees (LW EZG 6.3 Nördlicher Jura) sowie die Muschelkalkstandorte im Bruchschollenbereich westlich von Stadtsteinach (LW EZG 7.2 Oberfränkisches Hügelland). Die flächenmäßig größte Ausdehnung der Ackernutzung weist der Bereich um Hof auf. Dieser Raum sowie die hinsichtlich der Nutzung stärker durchmischte Selb-Wunsiedler Hochfläche gehören zum landwirtschaftlichen Erzeugungsgebiet 5.7 Hof-Wunsiedler Gebiet.

Die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe in der Region 5 stellt sich wie folgt dar:

Tab. 11: Landwirtschaftliche Betriebe in der Region Oberfranken-Ost

|

Landwirtschaftliche

Betriebe |

1991 |

1999 |

|

|

Landwirtschaftliche Betriebe gesamt |

9.080 |

6.307 |

-2.773 - 31 % |

|

Darunter Haupterwerbsbetriebe |

3.959 |

2.396 |

-1.563 - 40 % |

|

Nebenerwerbsbetriebe |

5.063 |

3.534 |

-1.529 - 30 % |

|

|

|

|

|

|

LF der landwirtschaftlichen Betriebe |

163.955 ha |

162.249 ha |

- 1.705 ha ≈ - 1 % |

Quelle: Lba (2002): Tabelle der Bayerischen Landesanstalt

für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur, erstellt Februar 2002. Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Landwirtschaftszählungen

1991 und 1999)

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Region ist vergleichbar mit dem Regierungsbezirk Oberfranken von 1991 bis 1999 um über 30 % zurückgegangen (Vergleich Bayern: 28 %). Auffällig ist der Rückgang von Haupterwerbsbetrieben um 40 % (Vergleich Bayern: 31 %) sowohl in der Region als auch im gesamten Regierungsbezirk. Der Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) betrug ca. 1 %. Er war damit geringfügig niedriger als im gesamten Regierungsbezirk Oberfranken (-1,3 %), lag aber deutlich unter dem gesamtbayerischen Rückgang von 2,1 % (Lba 2002).

Forstwirtschaft (Karte 2.1)

39,6 % der Fläche der Region Oberfranken-Ost ist bewaldet. Dies entspricht einer Waldfläche von 143.038 ha. Damit liegt die Region deutlich über dem bayerischen Durchschnittswert von 34,6 % (Regierung von Oberfranken 2002, hier: Nutzungsarten der Bodenflächen, 1997).

Von der in der Karte 2.1 „Flächige Nutzungen“ dargestellten Waldfläche sind 4,2 % als überwiegender Laubwald, 78,4 % als überwiegender Nadelwald und 17,4 % als überwiegender Mischwald klassifiziert worden (siehe dazu auch Kapitel 2.1 „Ableitung der Nutzungseinteilung aus der Satellitenbildinterpretation“ im Methodikband).

Im Regionsgebiet gibt es zahlreiche große zusammenhängende Waldgebiete, aber auch Bereiche mit vielen kleinen Waldinseln. Das größte zusammenhängende Waldgebiet liegt im Bereich der Naturraumeinheit „Hohes Fichtelgebirge“. Hier dominiert die Baumart Fichte. Nur in den steileren Talflanken kommt Mischwald vor. Ebenso von der Fichte geprägt ist der Rehauer Forst im nordöstlichen Anschluss an das Hohe Fichtelgebirge.

In der Nördlichen Frankenalb liegt der Veldensteiner Forst, der durch Fichte und Kiefer mit Laubwaldinseln geprägt ist. Ebenso nadelwaldbetont sind der Lindenhardter Forst und der Schnabelwaider Kütschenrain. Die Hangkanten des Nördlichen Frankenwaldes sind mit Misch- und Laubwäldern, die Hochflächen dagegen mit Nadelwäldern bestockt. Der Limmersdorfer Forst (Fichte und Mischwaldgebiete) liegt in der Naturraumeinheit Obermainisches Hügelland.

Die Naturräume Hohes Fichtelgebirge und Oberes Vogtland (Rehauer Forst) haben mit über 80 % den größten Waldanteil. Der Naturraum Nordwestlicher Frankenwald folgt mit über 51 %, wobei hier ein hoher Mischwaldanteil (vor allem an den Hangkanten) mit 14 % auffällt. Die Nördliche Frankenalb ist zu 43 % bewaldet. Auch hier sind hohe Misch- und Laubwaldanteile vorhanden.

Weitere große Forste sind der Arzberger Forst und der Steinwald (Naturraum Hohes Fichtelgebirge).

Tabelle 12 zeigt die Verteilung der Waldflächen in den Naturräumlichen Einheiten. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtfläche der Naturraumeinheit.

Tab. 12: Verteilung der Waldflächen in den Naturräumlichen Einheiten

| Naturräumliche Einheit |

Laubwald in % |

Mischwald in % |

Nadelwald in % |

Wald- fläche gesamt in % |

| Obermainisches Hügelland |

1 | 5 | 15 | 22 |

| Oberpfälzisches Hügelland |

- | 1 | 16 | 17 |

| Nördliche Frankenalb | 5 | 11 | 27 | 43 |

| Nordwestlicher Frankenwald | 1 | 14 | 35 | 51 |

| Münchberger Hochfläche | 0,3 | 3 | 16 | 19,3 |

| Hohes Fichtelgebirge | 1 | 5 | 75 | 81 |

| Selb-Wunsiedler Hochfläche | 0,4 | 2 | 24 | 26,4 |

| Mittelvogtländisches Kuppenland |

0,2 | 4 | 9 | 14 |

| Oberes Vogtland | - | 2 | 80 | 82 |

Quelle: Auswertung der Karte 2.1 „Flächige Nutzung“, graphische Ermittlung 2002

Bei den nachfolgenden Zahlenangaben in der Tabelle 13 handelt es sich um eine Auswertung des Waldfunktionsplanes (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1992), Erhebungen der Oberforstdirektion Bayreuth aus dem Jahr 1994 sowie um eine Auswertung von Kreisdaten (Regierung von Oberfranken, 2002) für den Regierungsbezirk Oberfranken.

In den einzelnen Landkreisen verteilen sich die Waldflächen folgendermaßen:

Tab. 13: Waldflächenanteil der Landkreise im Planungsgebiet

| Landkreis | Wald- fläche in ha 1975 |

Wald- anteil in % der Land- kreis fläche 1975 |

Wald- fläche in ha 1994 |

Wald- anteil in % der Land-kreis fläche 1994 |

Waldfläche in ha 1997 |

| Bayreuth und kreisfreie Stadt Bayreuth |

56.763 | 42 % | 58.829 | 44 % | 57.929 |

| Hof und kreisfreie Stadt Hof |

30.878 | 33 % | 31.439 | 33 % | 31.992 |

| Kulm- bach |

22.403 | 34 % | 23.049 | k. A. | 22.789 |

| Tirschen- reuth, Teil-bereich, Region 5 |

11.784 | 52 % | k. A | k. A | k. A |

| Wun- siedel |

26.955 | 44 % | 28.418 | 47 % | 27.317 |

| Region Oberfranken-Ost (5) | 148.783 | 141.735* | 140.027* |

(*ohne Tirschenreuth)

Die Waldbesitzverteilung in der Region Oberfranken-Ost (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten 1992): 41 % der Waldfläche ist in Staatsbesitz,

53 % in Privatwaldbesitz und 6 % der Waldfläche sind Körperschaftswälder.

51 % der Privatwaldbesitzer bewirtschaften Flächen unter einem Hektar.

Dagegen bewirtschaften weniger als 0,1 % (37 Privatwaldbesitzer) Waldflächen

über 100 ha.

Verkehr (Karte 2.2b)

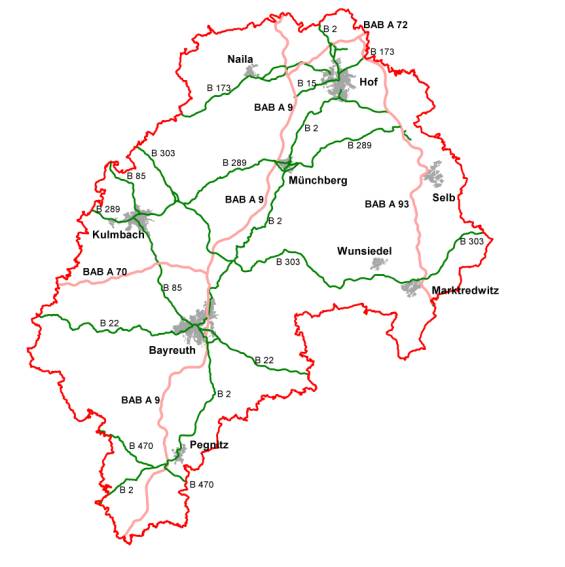

Bundesautobahnen (Karte 2.2b)

Wichtigste überregionale Verkehrsverbindungen im Planungsraum sind die Autobahnen, die die Region sowohl in Nord-Süd-Richtung (BAB A 9 Nürnberg –Hof – Berlin bzw. BAB A 93 Hof – Regensburg) als auch in Ost-West-Richtung (BAB A 70, Maintalautobahn bzw. BAB A 72 Hof – Plauen sowie als Verbindung zwischen der BAB A 9 und der BAB A 93) queren.

Die bis auf ein kurzes Teilstück bei Bayreuth sechsstreifig ausgebaute BAB A 9 ist die wichtigste Verbindungsachse durch das Gebiet. Nach der Grenzöffnung erhielt sie als Fernverbindung in die neuen Bundesländer zusätzliches Gewicht. Sie bindet die Region an den Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen an. Die neugebaute vierspurige BAB A 93 verbindet im Osten des Gebietes die BAB A 9 bzw. die Stadt Hof mit den Grenzübergängen in die Tschechische Republik Selb/Asch und Schirnding und im weiteren Verlauf mit Regensburg und der Oberpfalz. Nördlich von Bayreuth zweigt die BAB A 70 Richtung Westen ab und verbindet die Region über die Städte Bamberg und Schweinfurt mit dem Norden und Westen der Bundesrepublik.

Die Region Oberfranken-Ost durchziehen im Jahr 2001 insgesamt 217,4 km Autobahn (Stand 01.01.2002). Dies liegt mit 6,0 km/100 km² über dem bayerischen Durchschnitt von 3,2 km/100 km².

Bundesstraßen (Karte 2.2b)

Folgende Bundesstraßen verlaufen durch das Gebiet:

· B 2 Berlin – Schleiz – Nürnberg

· B 15 Weiden – Hof

· B 22 Neustadt a. d. Waldnaab – Bamberg

· B 85 Bayreuth – Kulmbach – Kronach

· B 173 Plauen – Kronach

· B 289 Rehau – Lichtenfels

· B 303 Eger/Cheb – Stadtsteinach – Coburg

· B 470 Forchheim – Weiden

Mit einer Gesamtlänge von 459 km Bundesstraßen, was ca. 12,7 km pro 100 km² entspricht, liegt die Region ebenfalls über dem bayernweiten Durchschnitt von 9,3 km je 100 km².

Abbildung 7 gibt einen Überblick über den Bestand an Autobahnen und Bundesstraßen in der Region.

|

Abb.7: Bestand an Autobahnen und Bundesstraßen

Staats- und Gemeindestraßen (Karte 2.2b)

Bedingt durch die ländliche Siedlungsstruktur mit vielen kleinen Ortschaften und Weilern besteht ein relativ dichtes Netz von Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen. In den Karten 2.2a und 2.2b „Sonstige Nutzungen und Funktionen“ werden davon die Straßen dargestellt, die ein Verkehrsaufkommen von 1.000 oder mehr Fahrzeugen pro Tag (DTV) verzeichnen.

Die Staatsstraßen mit einer Gesamtlänge von 674,6 km entsprechen bei 18,7 km je 100 km² nahezu dem bayerischen Durchschnitt von 19,3 km je 100 km². Jedoch liegt die Dichte der insgesamt 861,1 km Kreisstraßen mit 23,8 km/100 km² unter dem bayernweiten Durchschnitt von 25,9 km/100 km².

Weitere Straßenplanungen (Karte 2.2b)

In der Region werden folgende Trassen geplant:

· Ortsumgehung der St 2177 bei Oberkotzau

· Ortsumgehung der B 289 bei Untersteinach

· Ortsumgehung der St 2179 und St 2177 bei Marktleuthen

· Ortsumgehung der St 2180 bei Weißenstadt

· Ortsumgehung der B 289 bei Rothwind/Fassoldshof

· Ortsumgehung der St 2190 bei Melkendorf

· Ortsumgehung der St 2689 bei Döllnitz

· Ortsumgehung der St 2183 bei Harsdorf

· Ortsumgehung der St 2665 bei Holenbrunn

· Ortsumgehung der St 2177 bei Waldershof

· Ortsumgehung der St 2163 bei Kirchenbirkig

Weiterhin wird eine Ost-West Verbindung von der BAB A 9 durch das Fichtelgebirge nach Schirnding diskutiert, um den Verkehr vom Raum Bayreuth/Gefrees bis zum Grenzübergang Schirnding aufzunehmen. Genaue Trassenpläne liegen derzeit noch nicht vor, jedoch wurden bereits mehrere Korridore untersucht. Im vorliegenden Landschaftsentwicklungskonzept wird vor allem in der Konfliktbeschreibung (Kap. 4.4 und 4.5) auf diese Problematik eingegangen.

Schienenverkehr (Karte 2.2b)

Durch die Region verlaufen nachfolgende Bahnstrecken von überregionaler Bedeutung:

· Nürnberg – Bayreuth – Münchberg – Hof (– Dresden) (ICE-Nutzung)

· Nürnberg – Pegnitz – Speichersdorf – Marktredwitz – Schirnding – Eger – Prag

· Hof – Wunsiedel – Marktredwitz (– Regensburg)

· Hof – Neuenmarkt/Wirsberg – Kulmbach – Bamberg

auf folgenden Strecken existieren weitere Eisenbahnlinien:

· Bayreuth – Speichersdorf

· (Region 4 –) Kulmbach – Stadtsteinach

· Münchberg – Helmbrechts

· Hof – Schwarzenbach a. Wald

· Oberkotzau – Selb – Asch

· Oberkotzau – Marktredwitz

· Marktredwitz – Schirnding

Die Eisenbahnlinie Bayreuth – Warmensteinach ist im Moment stillgelegt. Derzeit wird diskutiert, die Nutzungsrechte an einen privaten Unternehmer zu verkaufen und die Nutzung wieder aufzunehmen. Inwieweit auf der historischen Bahntrasse durch das Höllental (Höllentalbahn) von Bad Steben nach Blankenstein (Saale) ein Lückenschluss vom Bahnhof Blankenstein zum Haltepunkt Marxgrün möglich ist, der die über 100 Jahre alte Trasse wiederbeleben soll, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Luftverkehr (Karte 2.2b)

Im Planungsgebiet liegen drei Verkehrslandeplätze: In Hof, Bayreuth/Bindlach und Kulmbach, die auch als Sonderlandeplätze fungieren. Weiterhin gibt es fünf Sonderlandeplätze in Helmbrechts, Zell, Tröstau, Speichersdorf und Pegnitz, die von Sport- und Segelflugzeuge genutzt werden können.

Eine Anbindung an internationale Flughäfen ist über den Flughafen Hof mit Direktflügen zum Flughafen Frankfurt a. Main gegeben. Ein Ausbau mit Verlegung der Landebahn nach Norden wurde raumplanerisch positiv beurteilt.

Ver- und Entsorgung (Karte 2.2b)

Im Folgenden sind die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung in der Region aufgelistet.

Kraftwerke (Karte 2.2b)

In der Region gibt es ein Kraftwerk, das Braunkohlekraftwerk Arzberg. Dieses Kraftwerk wird voraussichtlich in den nächsten Jahren stillgelegt. Vom LfU wird es für die Region auf Grund seiner vergleichsweise hohen Emissionen an Staub und Stickstoffoxiden noch als bedeutende emissionsrelevante Anlage eingestuft.

Weiterhin existieren einige Wasserkraftanlagen entlang von Eger, Förmitz (Förmitztalsperre) und Lamitz.

Windenergieanlagen (Karte 2.2b)

Eine hohe Bedeutung bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Landschaftsbild der Region haben die Windkraftanlagen, vor allem im Osten des Planungsgebietes. Es finden sich sowohl zahlreiche Einzelanlagen als auch Windparks, die in der Karte 2.2b zu Einzelsymbolen (etwas größer als bei Einzelanlagen) zusammengefasst wurden. Die Anzahl der einzelnen Anlagen ist neben dem Symbol „Windpark“ vermerkt.

Bestehende Windparke: östlich Mödlareuth (6 Anlagen), nördlich Langenbach (2 Anlagen), östlich Großwendern bei Heidelheim (3 Anlagen), westlich Lützenreuth (3 Anlagen), nordöstlich Stemmasgrün (6 Anlagen), nördlich Arzberg (2 Anlagen), südöstlich Speichersdorf (2 Anlagen).

Bestehende Einzelanlagen: nördlich Schnarchenreuth, östlich Selbitz, zwei einzelne Anlagen nördlich Presseck, zwei einzelne Anlagen nordwestlich Münchberg, südlich Sessenreuth, südlich des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach, östlich Fernreuth.

Geplante Windparke (genaue Anzahl der Einzelanlagen steht teilweise noch nicht fest): westlich Regnitzlosau (Vorbehaltsgebiet Nr. 6 bei Vierschau: 4 Anlagen), Geplanter Windpark Tauperlitz (westlich von Vorbehaltsgebiet Nr. 6 „Regnitzlosau“: 2 Anlagen), südlich Oberkotzau (4 Anlagen), nördlich Münchberg (3 Anlagen), östlich Großwendern (2 Anlagen), westlich Falls (2 Anlagen), nördlich Thiersheim (2 Anlagen), nördlich des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach (3 Anlagen), nördlich Preußling (3 Anlagen).

Geplante Einzelanlagen: nördlich Langenbach, nördlich Hof, nordwestlich Münchberg, südöstlich Wonsees, südöstlich Speichersdorf, nördlich Preußling.

Deponien (Karte 2.2b)

· Deponie Silberberg bei Vogelheerd, nördlich von Hof.

· Deponie Höferänger bei Hofstätten/Niederndobrach nördlich Kulmbach.

· Deponie Heinersgrund bei Heinersgrund, nördlich von Bayreuth.

· Deponie Sandmühle bei Sandmühle nördlich von Arzberg.

· Deponie an der BAB A 93 östlich von Marktredwitz.

Kläranlagen (Karte 2.2b)

Kläranlagen >20.000 EW+EWG befinden sich in Naila, Selb, Wunsiedel, Marktredwitz und Pegnitz. Anlagen >100.000 EW+EWG sind die des Zweckverbandes Sächsische Saale und die der Städte Bayreuth und Kulmbach.

Wasserversorgungsanlagen

Wasserversorgungsanlagen mit einer Entnahme von 500.000 m³/Jahr bis 1.000.000 m³/Jahr unterhalten folgende Träger:

Gemeinde Döhlau, Licht- und Kraftwerke Helmbrechts, Stadt Arzberg (Stadtwerke), Stadt Münchberg (Stadtwerke), Stadt Naila, Stadt Schwarzenbach a. d. Saale (Stadtwerke), Stadt Wunsiedel (Stadtwerke), Stadtwerke Rehau, ZV Zweckverband Betzensteingruppe.

Über 1.000.000 m³/Jahr Wasser fördern folgende Träger:

Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH, Stadt Hof (HEW Hof Energie und Wasser GmbH), Stadt Kulmbach (Stadtwerke), Zweckverband Jura-Gruppe.

Produktenleitungen (Karte 2.2b)

In der Region ist ein weitverzweigtes Netz von Produktenleitungen zu finden. Es wird nur Erdgas in den Leitungen transportiert.

Die Leitungen verlaufen von

· Hof nach Schwarzenbach a. Wald

· Selbitz – Helmbrechts – Marienweiher

· Hof – Schwarzenbach a. d. Saale

· Schwarzenbach a. d. Saale – Posseck (Sachsen)

· Schwarzenbach a. d. Saale – Gefrees – Bayreuth

· Schwarzenbach a. d. Saale – Rehau – Selb – Wunsiedel

· Bad Berneck – Stadtsteinach

· Gefrees – Bischofsgrün – Weißenstadt

· Münchberg – Kirchenlamitz – Wunsiedel – Waldershof

· Kirchenpingarten – Ramsenthal – Kulmbach

· Kirchenpingarten – Engelmannsreuth

· Bayreuth – Engelmannsreuth

Kleinere Stichleitungen zur flächigen Versorgung der Region mit Erdgas ergänzen diese Hauptleitungen.

Erweiterung des Fernleitungsnetzes für Erdgas:

Neben Strecken in städtischen Bereichen (Schwarzenbach a. d. Saale und Kulmbach) ist eine neue Leitung im offenen Gelände von Erkersreuth nach Asch geplant.

Hoch- und Höchstspannungsleitungen (Karte 2.2b)

In der Region gibt es mit dem Braunkohlekraftwerk Arzberg, das in den nächsten Jahren stillgelegt werden soll, einen großen Energielieferanten. Von dort aus führen Hoch- und Höchstspannungsleitungen strahlenartig in westlicher Richtung in die Region. Die flächige Versorgung wird durch ein teilweise regelmäßiges Netz aus Nord-Süd- und Ost-Westverbindungen gesichert.

Folgende Leitungstrassen sind zu nennen:

Von Nord nach Süd:

- Von Selbitz über Münchberg, Gefrees, Bayreuth nach Pegnitz

- Von Hof über Oberkotzau, Kirchenlamitz, Wunsiedel nach Marktredwitz und weiter in die Oberpfalz

- Von Hof über Rehau, nach Arzberg, weiter Richtung Mitterteich

- Von Kulmbach über das Rotmaintal nach Bayreuth

- Von Kronach (Region Oberfranken-West) über Kulmbach, Kasendorf nach Scheßlitz und Bamberg (Region Oberfranken-West)

Von West nach Ost:

- Von Hof über Selbitz nach Bad Steben

- Von Schwarzenbach an der Saale über Münchberg, Stadtsteinach Richtung Burgkunstadt, mit einem Abzweig über Kulmbach

- Von Münchberg über Kirchenlamitz nach Marktredwitz, Richtung Mitterteich (Oberpfalz)

- Von Gefrees über Weißenstadt nach Arzberg

- Von Immenreuth (Oberpfalz) über Bayreuth, Hollfeld nach Scheßlitz und Bamberg (Region Oberfranken-West)

- Von Immenreuth (Oberpfalz) über Plössen, Althaidhof (Creußen) nach Schnabelwaid bzw. südl. Haag

Es sind im Moment keine weiteren Hochspannungsleitungen in der Region geplant.

Stauseen

Untreusee: Ein naturnaher Stausee mit Wassersportnutzung jeder Art (Baden, Surfen, Segeln, Angeln) mit biologisch wertvollen Feuchtbereichen

Förmitztalsperre: Dient als Wasserspeicher zur Niedrigwasseraufhöhung der Saale und zur Stromerzeugung. Eine Nutzung durch Baden, Surfen, Tauchen, Segeln und Angeln ist möglich. Betriebsführungen durch die Dammbauwerke und Wasserkraftanlagen sind möglich. Die Förmitztalsperre besitzt zu Zugzeiten eine große Bedeutung als Vogelrastplatz (BayStMLU 1994).

Fichtelsee: Das ursprüngliche Hochmoor wurde schon im Mittelalter als Wasserreservoir genutzt. Dementsprechend wurde ein Staubauwerk zum Sammeln von Wasser errichtet. Dieser Damm wurde in den 1980er Jahren in der heutigen Form ausgebaut. Es bestehen Bademöglichkeiten, Tretbootverleih und Wanderwege. Im Winter kann der zugefrorene See als Eislauffläche genutzt werden.

Weißenstädter See: Durch den Einstau der Eger entstand der ca. 50 ha große Weißenstädter See. Er ermöglicht u. a. folgende Freizeitaktivitäten: Baden, Segeln, Surfen und Bootfahren.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Anfang des letzten Jahrhunderts wurde eine große Flutmulde in Kulmbach angelegt, die die Stadt von Hochwasser bewahren sollte. Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen jüngeren Datums existieren in Burghaig, Pottenstein, Kirchenlamitz, Nagel und Hof.

Folgende Hochwasserschutzmaßnahmen befinden sich in der Durchführung bzw. Planung: Bayreuth, Bad Berneck i. Fichtelgebirge, Fattigau, Kulmbach, Nankendorf, Oberkotzau, Hochwasserschutzmaßnahme Pottenstein, Schwarzenbach a. d. Saale, Seulbitz und Stadtsteinach.

Gewässerrenaturierungen

In den letzten Jahren wurden folgende Gewässerabschnitte renaturiert: die Mistel im Stadtgebiet von Bayreuth, der Ailsbach sowie die Truppach in Plankenfels.

Freizeit und Erholung (Karte 2.2a)

Große Teile der Region (Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkische Schweiz) werden laut Landesentwicklungsprogramm Bayern – Entwurf (LEP, StMLU 2002), touristisch genutzt und sollen hinsichtlich dieser Nutzung nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden. Generell gilt, dass die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Schönheit und Vielfalt der Landschaft als Grundlagen des Fremdenverkehrs zu erhalten sind und dies bei weiteren Planungen berücksichtigt werden muss. Beeinträchtigungen aller Art sind zu verringern. Die touristischen Potenziale sollen in Grenzregionen zu den neuen Bundesländern und anderen Staaten gemeinsam ausgeschöpft werden.

Die Region besitzt ein hohes Maß an touristischem Potenzial, vor allem auf Grund des Landschaftscharakters und der klimatischen Verhältnisse. So sind die hohen Berge des Fichtelgebirges für den Wintersport geeignet. Es sind Abfahrten, Rodeln und Langlauf möglich. Für den Sommertourismus stehen zahlreiche Einrichtungen und Angebote zur Verfügung, so dass in den Wintersportgegenden auch im Sommer eine touristische Nutzung möglich ist. Die Freizeitgestaltung im Sommer beruht auf Wandern oder Radwandern, Klettern, Kultur- und Naturtourismus. In der flacheren und niedriger gelegenen Fränkischen Schweiz liegt das Maximum der Erholungsnutzung dagegen im Sommer. Die kulturhistorische (z.B. Burgen) und natürliche (z.B. Felsen, Höhlen) Ausstattung in Verbindung mit weiteren touristischen Einrichtungen bildet eine attraktive Erholungslandschaft (vgl. Kap. 6.6). Durch gelebtes Brauchtum und zahlreiche Museen in der gesamten Region kommen auch Kulturliebhaber auf ihre Kosten. Fitness- und Wellnessmöglichkeiten ergänzen das Angebot.

In der Region liegen ein Mineral- und Moorbad (Staatsbad Bad Steben), ein Heilbad (Bad Alexandersbad) ein Kneippheilbad (Bad Berneck), sieben Luftkurorte und 13 Erholungsorte mit Prädikat. Die Region nutzt mit grenzüberschreitenden Initiativen (Euregio Egrensis) die Kooperationsmöglichkeiten mit den Fremdenverkehrsregionen in Thüringen, Sachsen und in der Tschechischen Republik.

Die Zahl der Übernachtungen in der Region lag im Jahr 2000 bei 2.333.000. Dies macht ca. 3,3 % der Übernachtungszahlen in Bayern aus. Der Einbruch in der Mitte der 90er Jahre scheint überwunden, die Übernachtungszahlen steigen seit 1997 stetig an (Regierung von Oberfranken 2002, Zahlenspiegel). Die Region konnte sich somit den neuen Bundesländern und den Tourismusgebieten der Tschechischen Republik gegenüber behaupten.

In der Karte 2.2a „Sonstige Nutzungen und Funktionen“ wurden folgende Freizeiteinrichtungen als regional bedeutsam eingestuft:

· Burgen und Schlösser

· Sommerrodelbahnen

· Naturbühnen

· (Freilicht-)Museen

· Lehrpfade

· Aussichtspunkte

· Wildgehege

· Skilifte und Abfahrten

· Klettermöglichkeiten

· Besucherhöhlen

· Besucherbergwerke

· Thermen und Naturbäder

Naturschutz (Karte 2.2a)

Erstmals wurden im Themenbereich „Sonstige Nutzungen und Funktionen“ die Inhalte des Natur- und Landschaftsschutzes aufgenommen. Dargestellt wurden die bestehenden und geplanten bzw. in Aufstellung befindlichen Naturschutzgebiete, die Landschaftsschutzgebiete – jeweils ab einer Größe von 5 ha flächig, kleiner 5 ha punktuell – die Außengrenzen der Naturparke, die geschützten Landschaftsbestandteile sowie die NATURA 2000-Gebiete (AllMBl 2001). Die Aufnahme erfolgte einerseits zu Abstimmungszwecken, andererseits um Konflikte im vorhinein zu erkennen und darzulegen.

Rohstoffabbau und Folgenutzung (Karte 2.2b)

Laut Regionalplan, Informationen des Bergamtes sowie der Regionalplanungsstelle gibt es in der Region folgende Lagerstätten von Bodenschätzen (die Kurzbezeichnung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in der Karte 2.2b und im nachfolgenden Text entspricht den Vorgaben des Regionalplanes):

Braunkohle bk

Braunkohle befindet sich in der Region nahe der Landesgrenze zur Tschechischen Republik im Raum Schirnding/Hohenberg a. d. Eger und im Raum Waldershof. Das bis zu 6 m mächtige Flöz östlich Schirnding wird seit Jahren zusammen mit darüber anstehenden Tonen abgebaut.

Ölschiefer ös

Ölschiefer sind dunkle, bituminöse Tonschiefer oder Mergel, aus denen man Öl und Gas destillieren kann. In der Region kommen sie im Schwarzen Jura der Nördlichen Frankenalb mit einer Mächtigkeit von 1 bis 12 m und einem Bitumengehalt von circa 5 bis 11 % vor.

Gegenwärtig wird der südwestlich Bayreuth bei Mistelgau anstehende oberflächennahe Posidonschiefer als Zuschlagsstoff für die Ziegelherstellung verwendet. Gleichzeitig werden in dieser Vorrangfläche auch Tone des Braunen Jura gewonnen.

Farberde fa

Farberde findet hauptsächlich in der Gummi- und Plastik- sowie in der keramischen Industrie Verwendung.

In den Nahbereichen Creußen und Pegnitz befinden sich bei Troschenreuth ausgedehnte Farberdevorkommen, die von mehreren Betrieben im Tagebau gewonnen werden.

Kaolin ka

Im Nahbereich Creußen wird bei Neuhaus ein kleineres Kaolinvorkommen ausgebeutet. Das Rohmaterial wird hauptsächlich an die keramische, die Porzellan- und die Glasfaser-Industrie abgegeben.

Dachschiefer Sch

Die einzige noch in Abbau befindliche Dach- und Tafelschieferlagerstätte Bayerns befindet sich im Nahbereich Geroldsgrün bei Lotharheil. Der qualitativ hochwertige Schiefer wird untertägig gewonnen und in betriebseigenen Anlagen verarbeitet.

Spezialton t

Von überörtlicher Bedeutung sind die Lagerstätten im Mittelbereich Marktredwitz/Wunsiedel, insbesondere die Tonvorkommen bei Seedorf südlich Schirnding.

Speckstein und Talkschiefer tk

Speckstein und Talkschiefer sind zwei wasserhaltige Magnesiumsilikate unterschiedlicher Qualität, die in abbauwürdiger Form in Deutschland nur in der Region Oberfranken-Ost vorkommen. In den Nahbereichen Wunsiedel/Marktredwitz und Thiersheim befindet sich bei Göpfersgrün das seit Jahrzehnten genutzte bedeutendste Specksteinvorkommen Europas. Speckstein wird insbesondere für elektrokeramische Niederspannungsteile und Isolatoren verwendet, ist aber auch ein begehrter Rohstoff in anderen Industriezweigen.

Diabas Db

Zu den wichtigsten Rohstoffen insbesondere für den Straßenbau zählen die besonders im Norden der Region und entlang der Fränkischen Linie verbreiteten Diabas- und Diabastuffvorkommen. Diabas zeichnet sich durch große Zähigkeit und Druckfestigkeit aus und entspricht deshalb den besonders hohen Anforderungen an ein Straßenbaumaterial.

Granit Gr

Die gesteinsverarbeitende Industrie des Fichtelgebirges war früher ein bedeutender Wirtschaftszweig der Region. Heute wird das verarbeitete Material teilweise eingeführt. Dennoch sind neben dem Kösseinegranit die Vorkommen des Waldsteinmassivs, des Kornbergs und des Zinngranits am Rudolfstein wichtige Rohstoffe für Straßen- und Wasserbau sowie in der Ländlichen Neuordnung.

Kalkstein, Dolomit Kk

Kalk und Dolomit werden hauptsächlich im Bereich der Ausläufer des Fränkischen Jura im Westen der Region gewonnen. Der Abbau hat nur geringen Umfang, die Hauptabbaubereiche liegen in der Region Oberfranken-West. Die anstehenden Werkkalke und teilweise dolomitisierte Massenkalke werden von kleineren Unternehmen überwiegend zu Schotter und Splitt verarbeitet und im Straßenbau verwendet.

Marmor M

Marmor gehört in der Region zu den seltenen Mineralien. Die Vorkommen lagern in zwei nordöstlich entlang des Fichtelgebirgsgranitmassivs verlaufenden Zügen, die ziemlich steil nach Südsüdosten einfallen und selten mehr als 100 m breit sind. Das im Nahbereich Wunsiedel bei Sinatengrün gewonnene Material wird hauptsächlich als Zuschlagsstoff für Farben, Düngekalk, Füllstoff usw. verwendet.

Sandstein Ss

Abbauwürdige, mürbe Sandsteinlagerstätten sind im Mittleren und Unteren Buntsandstein und in den Rhät-Lias-Übergangsschichten des Oberen Keupers etwa auf der Linie Bayreuth-Kulmbach mit teilweise weit über 20 m Mächtigkeit vorhanden. Daraus werden jährlich circa 500.000 Tonnen Sand abgebaut.

Im Nahbereich Kulmbach bei Heidelmühle und Pechgraben, im Nahbereich Bindlach bei Heinersgrund, im Nahbereich Bayreuth bei Bocksrück und Forkendorf und im Nahbereich Creußen bei Neumühle wird teilweise seit vielen Jahren Rhätsandstein abgebaut.

Sand und Kies SKi

Sand und Kies sind nach dem heutigen Stand der Technik als Rohstoffe besonders für die Bauwirtschaft unentbehrlich. In der Region beschränken sich die Vorkommen auf das Maintal westlich Kulmbach und die Talräume des Weißen Main und der Trebgast. Der Abbau konzentriert sich im wesentlichen auf das Maintal bei Kulmbach und das unmittelbare Umland des Oberzentrums Bayreuth. In den Tälern betragen die Sand- und Kiesablagerungen durchschnittlich nur zirka 2 bis 3 m.

Für folgende Bodenschätze wurden in der Region Oberfranken-Ost Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen, derzeit findet dort jedoch kein Abbau statt:

· Kupfer Cu

· Zinn Sn

· Schwerspat ba

· Flussspat fl

· Feldspat fs

· Gips y

· Basalt Bs

Die Folgenutzungen gemäß Regionalplan (Reg. Planungsverband Oberfranken-Ost 2002) wurden in Karte 2.2a übernommen.